2014.02.13 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

先日、重要な加工・業務用野菜であるキャベツの、機械収穫作業の実演が田原市の農地にて行われました。

平成25年度 ニュービジネス育成・強化支援事業の一環として、野菜ビジネス協議会が主催した実演会です。

JA愛知みなみ管内の農家さん・JA関係者・行政関係者・農業機械関係者・青果流通加工関係者・研究者・農業生産法人関係者・農林水産省等の200名程の参加で開催されました。

キャベツ栽培の規模拡大は、定植作業については全自動移植機等の普及により進んでいますが、収穫・調整作業がネックとなって重労働が続いています。

そのため、収穫作業を少しでも効率的に行う事が出来る『収穫機』+『鉄コンテナ出荷』が注目されています。

これらを使用すると、通常の段ボール出荷に比べ、収穫から出荷までの労働時間も約半分になると言われています。

しかし、この方法で収穫された業務用キャベツが生食用と比較して3分の2程度の価格では、主体的に取り組む農家さんがまだ少ないのが現状のようです。

社長室

2014.02.08 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

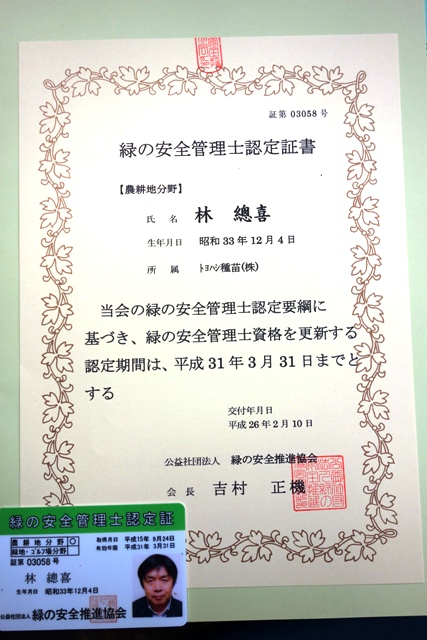

「緑の安全管理士」の認定証が本日送られてきました。

私は今から10年前に農薬についての4泊5日の農薬の安全使用や法令、農薬の基礎知識の研修を受講、無事試験に合格をして「緑の安全管理士」になりました。

研修を受講するためには農薬の販売業者、農薬メーカー、ゴルフ場や街路樹などの防除業者において2年以上の実務経験が必要になります。

5年ごとの更新で、しかも毎年行われる研修を受講しなくてはなりません。

自分で言うのもなんですが資格取得や維持が結構たいへんな資格です。

では「緑の安全管理士」とは、何をする人ぞ?

農薬についての専門知識だけでなく、安全で的確な使用の知識と技術を普及する人であります。

何かと世間から悪者にされがちな農薬ですが、農業にとって欠くことのできない大事な資材であります。

農薬を販売する立場として、消費者の方に農薬についての正しい情報提供をすることも大事な仕事であると改めて思いました。(種苗部 林)

2014.01.31 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

先日、静岡県袋井市にある株式会社大和コンピューターさんの農業生産設備を訪問しました。

2年前に、丸型の2反規模のハウス内に、トマト用のココバックシステムを導入して頂きました。

コンピューター用ソフト開発が主な事業ですので、ITと農業を結ぶ事業の構築に積極的に取り組まれておられます。

ハウス内のCO2制御・湿度制御も導入され、トマト栽培にとって良い環境を構築されています。

また農業の作業効率や人の動きの改善のために、パート従業員の作業効率アップを目指したスマートフォンを利用しての試験も行われており、与えられた仕事がどこまで進み、何人でどこまでの仕事が終わるのか、まだあと何人の投入が必要なのか…など、データーで見る事が出来るよう日夜工夫されておられます。

ムダな作業はないのか、一番時間のかかっている作業はなんなのか、いつも遅れてしまう仕事は何か、農業の作業をITで見て管理する事が出来れば、もっと効率アップに繋がると頑張って栽培に取り組まれている最中です。

社長室

2014.01.30 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

田原市で1月24日に行われた寒玉甘藍の審査会に参加いたしました。

審査のねらいは1月中旬に収穫できる、品種特性と地域への適応性の検討です。

まずは立毛審査です。

定植直後に台風が襲来して、品種によっては酷く影響を受けているものがありました。

立毛審査では、球の揃いや外葉のでき方、病害の有無等を審査します。

続いて内容審査を行いました。

内容審査では、形状、色、中身の締まり方、芯の伸び具合や重量を審査し投票します。

投票結果は1位はこの地域で標準的に栽培されている品種の『冬藍』です。

今年も狙ったところでしっかり収穫できて、高評価でした。

2位は当社の番号品種でした。

この品種は残念ながら、商品化には至りませんが、今後も年またぎでしっかり収穫ができ、生産者の方のお役にたつ品種を育成していきたいと思います。

田原営業所 坂神

2014.01.17 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

1月より田原営業所に異動になりましたので、田原市の農業についてご紹介をさせていただきます。

田原市は農業産出額で市町村別では全国1位を誇る、園芸農業の全国屈指の産地です。(田原市ホームページより引用)

田原市は愛知県の東南端部に位置し、年平均気温16℃、降水量1602㎜、日照時間2,202時間と自然条件に恵まれた地域で、昭和43年に豊川用水が通水して以来、農業の近代化が進み、花き、野菜を中心とする施設園芸や露地野菜で全国有数の産地となりました。(田原農業改良普及課発行「次代に歩み続ける田原農業のために」より抜粋)

田原市の農産物で特に産出額が多いのが、キク、キャベツ、トマト、メロン、ブロッコリーです。

田原市の品質が良い農産物を是非買ってみてください!

田原営業所 坂神

2013.12.04 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

神戸出張報告の続きです。

先回書き忘れましたが、今回の出張は、青年種苗人懇談会(JYSCO)と呼ばれる、若手(40歳まで)の種苗店や種苗メーカーの方の集まりの研修会です。

11月20日は最初に兵庫県の山陽種苗さんの研究農場に訪問しました。

山陽種苗さんは野菜の育種を始め、農業資材を全般的に取り扱われている会社で、野菜の育種部門を除けば、弊社と同じような仕事をされている(と思われる)会社です。

山陽種苗さんでは研究農場の圃場お借りして、会のメンバーでほうれん草、大根、ミニトマトについて展示栽培された品種を見ながら、自分達の受け持つ産地に合う品種を選んで検討して行くという斬新な企画でした。

山陽種苗さんには多大なるご協力を頂き、ありがとうございました。全国の方の品種の見方を知ることができて、大変参考になりました。

続いてホテルでの勉強会です。

グロービズ経営大学院の講師の方を招いて、マーケティングや、論理的思考を学びました。

種屋もマーケティングを学ぶ時代です。

続いての講演は、テレビ等で活躍をされている、竹田恒泰先生の講演でした。

竹田先生は、明治天皇の玄孫に当たられ、皇室への造詣が非常に深く、日本の民族としての起こりや特徴が非常に良く分かり、参考になりました。

竹田先生は古事記を研究されておられ、『神話を学ばない民族に未来はない』と教えて頂いたので、講演会の後、竹田先生の本を買いました。

日本の神話は神様多すぎで覚えきれません(笑)。でも面白いですよ。

種苗課 坂神

2013.11.26 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

11月19日~22日まで神戸に出張して来ましたので、シリーズ3回程度で掲載致します。

まず、1日目は神戸国際会議場で行われたAPSAの大会の参加です。

APSA(アプサ)とはThe Asian and Pacific Seed Associationの頭文字で、日本語ではアジア太平洋種子協会と訳されることが多いようです。

イメージ的には、日本種苗協会の太平洋地域版と言った感じでしょうか?

アプサはアジア太平洋地域における、高品質種子の生産と取引を促進する事を目的として、国際連合っ食糧農業機構(FAO)により1994年に設立されました。

地域的な種子協会としては世界最大の組織で、各国の種苗協会や、民間の種苗会社、行政機関により組織されています。(日本種苗協会ホームページより引用)

国別には中国、インド、日本よりの参加が多く、オセアニア、アメリカ、南米からも参加されています。

設置された商談スペースは大盛況で、世界からより良い種苗を求めるバイヤーさんで賑わっていました。

商談スペースのほかに、展示ブースが設けられており、日本をはじめ、中国、台湾、韓国といった地元の種苗メーカー等の展示が行われていおり、品種も実物の青果物を見ながら商談できると世界各国の方に好評だったそうです。

ブースの見学後、開会式も見させて頂きました。

日本的な情緒を前面に出した和太鼓当の演奏は圧巻でした。

開会式では講演会や表彰等も行われましたが、当然のことながら全て英語で行われましたので、正直言って内容はサッパリです…

英語の勉強は重要ですね~

②へ続きます。

種苗課 坂神

2013.11.26 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

平成25年度 経営体育成支援事業(条件不利地域補助型経営体育成支援事業)にて、トマト・ほうれん草を生産するハウスを建設することになりました。

標高500mの新城市作手地区に、

- ほうれん草 … パイプハウス2538㎡ : 1箇所

- トマト … TSKハウス 1868.4㎡ : 3箇所

計 8143.2㎡ のハウスが作られます。

森林が90%という厳しい条件の新城地区で、トマトを作り農業をやりたいという3名の新規就農者さんと、周年にてほうれん草を栽培したいという1名の農家さんが、力を合わせ、歩み出そうとしています。

本日は、ハウス建設場所の位置決めで皆様に立ち会っていただきました。

寒さが厳しくなっていきますが、来年の2月末完成引き渡しができるように、頑張って作って行きたいと思います。

使いやすく、作物の栽培しやすいハウスになるように頑張ります!

ハウス建設中の様子も、また報告させていただきます。

社長室

2013.11.15 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

緑、緑、みどり…!

今の渥美半島は、キャベツ真っ盛り!

場所によっては、こんな風に一面キャベツ畑の風景が見られます。

春には白いトンネルビニールが並んでいたり、何も植えずに空けてあった畑が、キャベツで鮮やかな緑色になっている姿を見ると、緑の絨毯だなぁ、と思います。

こんなにたくさんのキャベツが、どこに行くのかな?…とたまに考えてしまいますが、これが日本全国に出荷されていくわけですよね。

改めて日本の食を支える地域だなぁと実感させられます。

そんな中…こんなスカスカになってしまったキャベツを見つけました。

結球し始めている中心部分を注意深く見てみると…

犯人発見!コナガの幼虫です。

コナガは体は小さいですが、見落として大量発生すると痛い被害を受けたりします。そして一世代のサイクルが15~20日程度と短いので、薬剤の抵抗性もつきやすい…。

今年は雨が少なかったためか、虫が多いようです。

薬剤散布する時は、似たような系統のものを連続散布しないで、異なる系統で防除体形を組むように心がけてみてください。

結局、また虫の話になってしまいました(^^;)笑

≪肥料農薬担当≫

2013.11.05 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]

花壇の住人発見!

事務所の花壇に虫がいると聞いて行ってみると、下の写真の幼虫がいました。緑のカーテンが終了し、社員の方が冬の花壇の苗を植える為に土を掘り返したら幼虫が出てきたようです。

この幼虫は、植物の根をかじってしまうので「ネキリムシ」とも呼ばれていますが、正式な名前は「アオドウガネ」の幼虫です。成虫は鮮やかな緑色で、一般的に「コガネムシ」と呼ばれているのも、この虫なんじゃないでしょうか。外灯にも集まってくるので、どこでもよく見かける虫です。

アオドウガネは、成虫も植物の葉や花を食害し、繁殖力も強いので、栽培する側からすると厄介な害虫です。成虫は飛んで移動してしまうので、幼虫の時に防除するのが基本になります。

育てている植物が食べられているけれど、イモムシが見つからない…という時は、コガネムシが葉裏にくっついていないか確認してみるといいかもしれません。

事務所の花壇の幼虫も退治してほしい…と言われましたが、どうも殺す事は苦手でこっそり他の花壇に移してしまいました…。

何も植わっていない花壇でしたが、担当者に見つかったら怒られそうです(^^;)

≪虫好きの農薬担当より≫