2022.08.18 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは。

栽培サポート課です。

栽培サポート通信8月号をお届けします。

今回は、作の始めの注意したいポイントについてです。

「活着がうまくいかない…」「メガネが発生している…」「コナジラミが多く発生している…」

こんなときの対策をご紹介しております。是非、御覧ください。

2022.08.17 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは!施設設計課です。

暑い日が続いていますので、熱中症などお身体にお気をつけください。

さて、台風シーズン真っ只中なので、台風前に確認すべき点とハウス補強工事(台風対策編)の一部をご紹介します。

《台風前に確認すべき点と対応策》

☆フィルムを止めているスプリングが抜けていないか?

▶変形しているものや上手く取付けできないものは交換がおすすめです。

☆フィルムを止めているビニペットが緩んでいないか?

▶ビスで止め直すor専用金具で固定し直すことでしっかり止まります。

☆フィルムの破れはないか?

▶補修テープで応急処置をすることでフィルム飛散防止、ハウス浮き上がり防止に繋がります。

▶フィルムの展張年数が長い場合は張替もおすすめです。

上記に必要な部材は、弊社にて取り扱いがありますので、必要な際はお声掛けください!

《ハウス補強工事(台風対策編)》

☆ダブルアーチ補強(パイプハウス向け)

▶パイプハウス全体補強のため、ハウスアーチパイプの内側に補強用にアーチパイプを専用金具で取付けます。

こちらの金具以外でも直感パイプやワイヤーを使った補強方法などもあります。

☆入口戸カンヌキ取付け

▶台風時に被害を受けやすい入口戸にカンヌキを取付けます。

ハウス形状によって金具は異なりますが、どのハウスにも取付け可能です。

既存ハウスに後付け可能ですので、これを機にご検討はいかがでしょう?

その他にも、専用金具を使用した「ワイヤーロック取付け(屋根型ハウス天窓補強)」などもあります。

今回ご紹介した商品、工事等は、台風到来前のみに関わらず、来年度に向けてのハウス強化のためにも、ぜひご検討いただける内容かと思います。

2022.07.19 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは。

栽培サポート課です。

栽培サポート課では、栽培に役立つ「栽培サポート通信」をお客様に配布しております。

7月号は、次作への準備の前にやっておきたい掃除・消毒についてです。

「ココバッグでも青枯病のような病気が発生してしまった…

どこから病気が入った? 次作に向けてどんな対策をしたら良い?」

といった、実際のお問合せ内容をもとに作成しました。

対応策や資材を紹介しております。是非、御覧ください。

2022.05.28 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは、栽培サポート課です。

5月は、潅水量が増える季節。日射量も一年で最も大きくなる季節でもあります。

こんな時にフィルターが詰まって、潅水が正常に行われないなどのトラブルが多く見受けられます。今作の作付けも大詰めになってきていると思います。作業も忙しい中ですが、そんな時にこそ、こまめなメンテナンスに気を配ってください。

ディスクフィルターのメンテナンスに関する問い合わせ

Q:農業用水は雨が多い季節には濁りがあってディスクフィルターが詰まりやすい。気がついたら潅水に時間がかかり過ぎている。

ディスクフィルターを開けて見ると結構汚れている。

何かいい方法はないか?

A:ディスクフィルターが汚れているのは、「ゴミを取る」という仕事をしっかりしてくれた証拠です。詰まってしまったディスクフィルターのディスクエレメントは、掃除するしかありません。

そこで、提案です。

提案1

✧給液装置の水圧計を1つ追加する。

給液装置の水圧計は、ディスクフィルターの2次側(出口側)に付いていますが、

水圧計をディスクフィルターの1次側(入口側)にも増設することで、

入口側と出口側の圧力差を見ることができ、フィルターの詰まりにいち早く気がつくことができます。

提案2

✧ディスクフィルターのディスクエレメントを交換用にもう一つ準備する。

他の作業などで忙しい時に、エレメントが詰まってしまうことはよくあるトラブルです。

そこで交換用にもう一つエレメントを準備しておくといざという時に便利です。

今回ご紹介した詳しい内容についてのお問い合わせは、

お近くの営業所、または

HPにてお問い合わせください。

栽培サポート課 スタッフより

2022.03.11 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは、栽培サポート課です。

今回は、3月のトマト・イチゴの管理のポイントをご紹介します。

3月は、換気や給液管理が変わりますので、ポイントを押さえておきましょう。

ポイント①結露させない換気管理とは…?

「露点」と「温度」の変化に注意が必要です。

下図は、ミニトマトで裂果が発生しているハウスの、ハウス内温度、露点、日射量を表したグラフです。

朝8時から9時にかけて、温度・露点ともに急上昇しています。

ここで、ハウス内の温度と露点は重なっておらず、結露しないかのように思われます。しかし実際は、ハウス内の温度上昇よりも、果実の温度上昇が遅れるため、果実の温度は露点に達し、結露してしまいます。結果として、裂果が発生することになります。

一般的に、1時間に3℃以上の温度変化があると結露すると言われています。1時間に1.5℃程度のゆるやかな変化にとどめるように、午前中の換気温度を下げましょう。

【お問合せへの回答事例】

Q.サイド換気や内張りカーテンはいつ開けたら良いか?(埼玉 ミニトマト生産者様)

A. サイドを開けると風が入り乾きやすくなるので、極力天窓のみで管理しましょう。風上側の天窓を少し開けるようになったら、朝、内張りを全開にし、日中は天窓で温度を調整します。さらに、天窓が全開になる時期になれば、朝早い段階でサイド換気を5-10cm開けるようにしましょう。

※イチゴの場合、谷換気だけでは間に合わなくなったら、内張り・サイドともに開けましょう。重油が高いので、夜気温が低い間は内張りをしておくと良いです。

ポイント②給液管理の変更にご注意を!

3月は、温度が上がり、地上部にかなりストレスがかかってきます。給液回数を増やすと同時に、ECは少し下げる管理に変更します。

トマトでは、光合成量に合わせて葉かきの枚数も変えましょう。3月以降は日射量が増えるので、葉の枚数は増やします。

また、せっかく給液量を増やしても、機器が汚れていては、十分な量がかかりません。

特に、フィルターには汚れが蓄積しやすいので、一度掃除をしてみましょう。

◎3月におすすめの資材

☆熱線をカットすることで、ハウス内の温度を下げます。

☆換気頻度が少なくなるので、ハウス内に乾いた空気が急に入りこむことを防ぎます。

2022.01.21 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは、栽培サポート課です。

12月、1月は低日照の時期ですが、2月に入ると日射量が急激に増えてきます。

日射量が増えると、施設園芸では施設内の温度が日の出とともに急上昇します。

温度の急上昇によって起こる問題

・気温と果実温で差ができて結露が発生→灰色かび病やミニトマトでは裂果の原因になります。

・温度上昇に伴って飽差も上がる(湿度が下がる)→葉からの蒸散に根の吸水が追いつかず萎れます。

対策は、早めの換気や早朝加温で、ハウス内の温度を急激に変化させないことです。換気や暖房機の制御盤の設定で工夫してみましょう。

病気・萎れ対策でおすすめ資材は「64never」です。

天然物由来の植物コーティング剤です。

葉の表面にあるクチクラ層の傷んだところをコーティングします。

それにより病原菌の侵入や葉面の過剰蒸散を軽減します。

規格

2kg・300g/袋

使い方

1000倍希釈液を100~300L/10aで散布。

10~14日間隔で、定期的に散布するのが効果的です。

植物表面をしっかりコーティングするために、まくぴか等のシリコーン系の展着剤との併用をおすすめします。

*少しずつ添加撹拌しながら64neverを投入して希釈液を作成してください。

*クエン酸、鉄、カルシウムを含む液肥の混用はお避けください。

*使用後は機器を必ず水洗浄してください。

2021.12.15 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

最近、車を運転中にお客様のハウス天井フィルムの外側面に藻が発生しているハウスを見かけ、非常に気になっております。

冬場を向え、日射量も少なくなってきている中で、「植物に対する日射量不足にならないか?」といつも思っていたところ、あるメーカーさんより夏場の高温対策で使用している遮光用塗料の除去剤が、ある程度フィルムに付着した藻や汚れにも効果があるという話を伺いました。

早速、その遮光用塗料の除去剤を、私の知り合いの農家様にお願いし、動噴をお借りして塗布試験をしてみました。

塗布状況

基本の使用方法は

除去剤と水の割合は1:7で、10aに原液20ℓ使用します。塗布後3時間ほど経過後水で洗い流します。今回は、原液5ℓを倍率は基準通り希釈し、エフクリーンナシジの屋根面0.7aぐらいの面積に塗布をしました。(作業軽減の為雨を待ってみました)

| 未処理区 |

処理区 |

|

|

塗布後、2回の雨で改善されたかを確認しましたが、驚くほどの効果は見られず、改善度合いで言えば10%ぐらいといった所でしょうか。

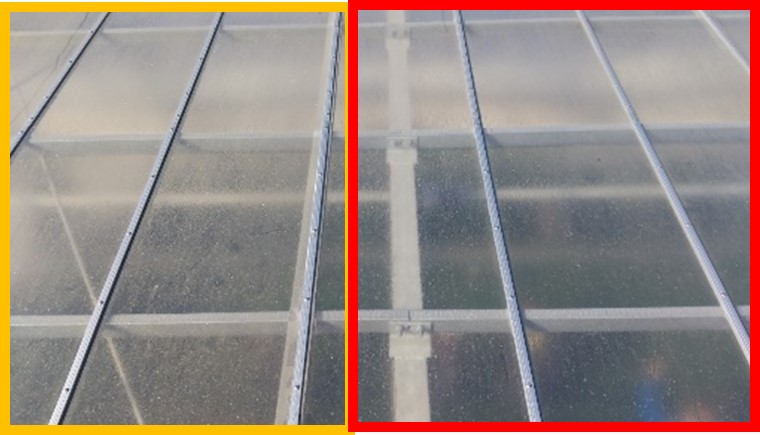

塗布後の確認写真(外から見た状況と内側から見た状況です)

| 屋根面外側 |

屋根面内側 |

|

|

| 未処理区 処理区 |

処理区 未処理区 |

今回の塗布試験では、ハウス天井フィルムに付着する藻の確実な課題解決とはなりませんでしたが、今後もやり方を変える等して、解決策が提案できるといいなと思っております。

営業サポート課スタッフより

2021.11.22 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

トヨタネのココバッグ栽培システムに欠かせないココバッグは、入庫すると栽培サポート課のスタッフが品質検査を行います。

ココバックの原産地スリランカからコンテナの入庫日が決まると、倉庫まで入荷品の一部を抜き取り検査用として引き取りに行き、製品の製造番号、復元前の大きさ・重さなどをチェックし、さらに復元検査行います。

復元検査に使用する水は、季節による温度変化が少ない研究農場の井戸水を使います。

復元は、約半日かけて行い、復元後のココバックの大きさ、排液のEC(電気伝導度)、復元排水後のココバッグの重量を計測し、入庫したコンテナのココバッグがお客様へ出荷ができるようになります。

また、入荷後半年経過した製品の品質検査も行い、検査結果を工場と情報共有して、いつでもお客様に高品質な製品を、安心して使っていただける体制をとっています。

レギュラー規格品以外にお客様の要望に合わせ、培地組成・排水性や培地容量の異なる規格などもあり、規格ごとの特徴や経年変化も含め、研究農場にて栽培確認をしております。

栽培相談とあわせて、ココバッグの取り扱い方法や更新などのご相談も当社栽培サポート課にお任せください!

昔、ココバッグの商談でスリランカを何度か訪問しましたが、空港→ホテル→ココバッグ工場→ホテル→ココバッグ工場だけで観光地は訪問していないので、コロナ禍が明けたらいつか世界遺産「シギリヤロック」、古都「キャンディ」までのお茶畑を通る高原鉄道、ピンナワラの象の孤児院など・・・・・、愛妻とスリランカ旅行をしたいと思いながら、ココバッグの品質検査を行っています。

2021.09.16 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは。

栽培支援部 栽培サポート課のスタッフです。

今年は、夏の長雨の影響もあったためか、秋が早く来た感じがします。

実際に9月上旬では、最低気温も例年よりも低い日が多く、「残暑厳しく」という日は少ないようです。

そんな中お客様の圃場にお伺いし、栽培に関するお話をしていると環境制御の話になります。

これからの時期は、涼しくなり窓が開いている時間が減るので、環境制御に取り組むには最適な時期がやってきます。

弊社の環境制御機器は、本格的な統合制御ができる「プロファームコントローラー」を始め、導入しやすい当盤シリーズがあります。

「環境制御とかよくわからない」、「使いこなせるか心配」

・・・などで機器の導入を迷っている方には、まずはハウス内CO2の制御を行う機器「CO2当盤」を導入されてみてはいかがでしょうか?

「CO2当盤」なら、お手持ちの炭酸ガス発生機に接続するだけで、CO2の濃度制御ができます。

CO2濃度が制御できれば、CO2の無駄を防止した施用や、効果的な高濃度施用もできるのでオススメです。

また、これから保温が始まる時期にオススメしたいのは「だんぼう当盤」です。

ハウスに内張りなどの保温資材を設置するだけで、夜間の湿度は急に変わります。

ハウス内湿度は植物への影響もあるのですが、病気の発生リスクも上がります。

そのような時に「だんぼう当盤」の除湿機能はお役に立ちます。

環境制御以外にも、栽培のことで気になることがあれば、

お問い合わせ下さい。

2021.08.06 [ クロロフィル通信 | 栽培サポート ]

こんにちは!研究農場です。

8月に入り毎日暑い日が続いていますね。

先月から農場では次作に向けて準備を進めています。

7月上旬に大玉トマト・ミニトマト、

7月下旬に冬キャベツ、

8月上旬にカラートマト・枝豆・南瓜、8月中旬にブロッコリー、

9月中旬にイチゴ、10月上旬にキュウリの栽培が始まります。

これらがどんな風に成長するのか今からとても楽しみです。

研究農場では品種比較試験や栽培試験、商品開発を通してお客様に有益な情報をお届けできるように日々試行錯誤しています。

直接農場に来ていただく農場見学やこのご時世に対応したオンライン見学もあるので興味のある方はお問い合わせください!

また、試験について詳しい内容は農場日記にも載せているのでぜひご覧ください!

*農場視察に関する問い合わせ*

TEL:0532-41-2007(トヨタネ研究農場)

または、担当の営業スタッフまで。